Join Cultural Samvaad’s WhatsApp community

कुम्भ मेला भारत का प्राचीन पर्व है| निस्संदेह, इन मेलों में पृथ्वी पर होने वाले सबसे विशाल मानव समागमों को देखने का अवसर प्राप्त होता है| | कुम्भ महापर्व को २०१७ में यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था| ये मेले भारत की पवित्र नदियों के तट पर बसे हुए, ४ प्राचीन नगरों में बारी-बारी से आयोजित किए जाते हैं | यह नगर सहस्राब्दियों से मानव मात्र के विकास का केन्द्र रहे हैं। हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा, प्रयाग का त्रिवेणी संगम या गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल, उज्जैन या अवन्तिकापुरी में शिप्रा और नासिक में गोदावरी या दक्षिण गंगा; कुम्भ महापर्व के केंद्र बिंदु हैं| कुम्भ मेले का पवित्र उत्सव भारत के सनातन धर्म, आध्यात्मिकता, विविधता से परिपूर्ण संस्कृति और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के कल्याण का प्रतीक हैं।

कुम्भ मेला लगने की प्रथा कब और कैसे आरम्भ हुई?

कुम्भ मेले की उत्पत्ति और इतिहास व्यापक चर्चा एवं शोध का विषय रहा है। कुम्भ शब्द का अर्थ घड़ा या कलश है और इसका उल्लेख वैदिक संहिताओं में इस संदर्भ में मिलता है। पारम्परिक रूप से कुछ विद्वानों ने मेलों की प्राचीनता को वैदिक ऋचाओं से जोड़ने का प्रयत्न किया है परन्तु यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है |

जघान वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून् ।

बिभेद गिरिं नवभिन्न कुम्भभा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भि: ॥ – ऋग्वेद १०.८९.७

चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि। – अथर्ववेद ४.३४.७ | Atharvaveda 4.34.7

अनादि काल में, देवताओं और असुरों ने अमरत्व प्राप्त करने हेतु अति आवश्यक दिव्य अमृत के लिए समुद्र मंथन किया | समुद्र से हलाहल या घातक विष तथा असंख्य रत्न निकले | अंततः दिव्य चिकित्सक धन्वंतरि अमृत कुम्भ लेकर उत्पन्न हुए। देवताओं तथा असुरों में अमृत के कुम्भ पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध छिड़ गया| ऐसा माना जाता है कि जब वे लड़ रहे थे, तब अमृत की कुछ बूँदें हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर गिर गयीं थीं| इसीलिए आज भी इन दिव्य तीर्थों पर कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है और भक्तगण इस अमृतमयी पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं|

अधिक जानकारी : कुंभ मेला | समुद्र मंथन – कुम्भ मेले की उत्पत्ति की कथा

ऐतिहासिक रूप से कुछ विद्वानों का मत है कि ६४३ सी. ई. के माघ महीने में प्रयाग के राजा हर्षवर्धन द्वारा आयोजित सभा, जिसमें चीनी विद्वान ह्वेन त्सांग (Xuanzang) ने भाग लिया था, कुम्भ मेले का संदर्भ हो सकता है। परम्परा के अनुसार प्रयाग में कुम्भ मेले के आयोजन का श्रेय आदि शंकराचार्य को भी दिया जाता है| इन दोनों तथ्यों से आधुनिक विद्वान सहमत नहीं हैं | कुछ प्रमुख विद्वान लिखित साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सम्भवतः कुम्भ मेले का प्रारंभ बारहवीं शताब्दी के पश्चात हुआ था और हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुम्भ मेला प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले से अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। इतिहास के दृष्टिकोण से मध्ययुगीन प्रतीत होने वाला कुम्भ मेला वास्तव में प्राचीन काल से भारत में प्रचलित अनेक कथाओं, प्रतीकों, अनुष्ठानों और पर्वों का एक बहुरंगी एवं अनूठा समन्वय है।

माघ मकरगत रबि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई।।

देव दनुज किंनर नर श्रेनी। सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं।। – तुलसीदास : रामचरितमानस १.४४

गोस्वामी तुलसीदासजी (१५११ – १६२३) ने सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले का उल्लेख रामचरितमानस में किया है। साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कदाचित अनुचित नहीं होगा कि प्रयागराज का माघ मेला एक प्राचीन परम्परा है। वर्तमान समय में भी यह प्रत्येक वर्ष त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है| कुंभ मेला गृहों की दश के अनुसार होने वाला, सम्भवतः इसी मेले का एक विशिष्ट संस्करण है|

“There has been, from time immemorial, a mela at the confluence of the Ganges with its largest tributary, the Jamuna here in Allahabad…During the whole lunar month, which the Hindus call Magh……but whenever the Sun happens to leave the sign ‘waterpot’ within the month it is a far larger affair than usually. This happens once in every ten or twelve years, I hear; and then the mela is called “Kumbha Mela”. Kumbha being the Sanskrit for a waterpot. This year happens to be one of these occasional ones.”

– Reverend William Hopper in his essay titled ‘The Kumbha Mela at Allahabad’ dated 22-01-1882

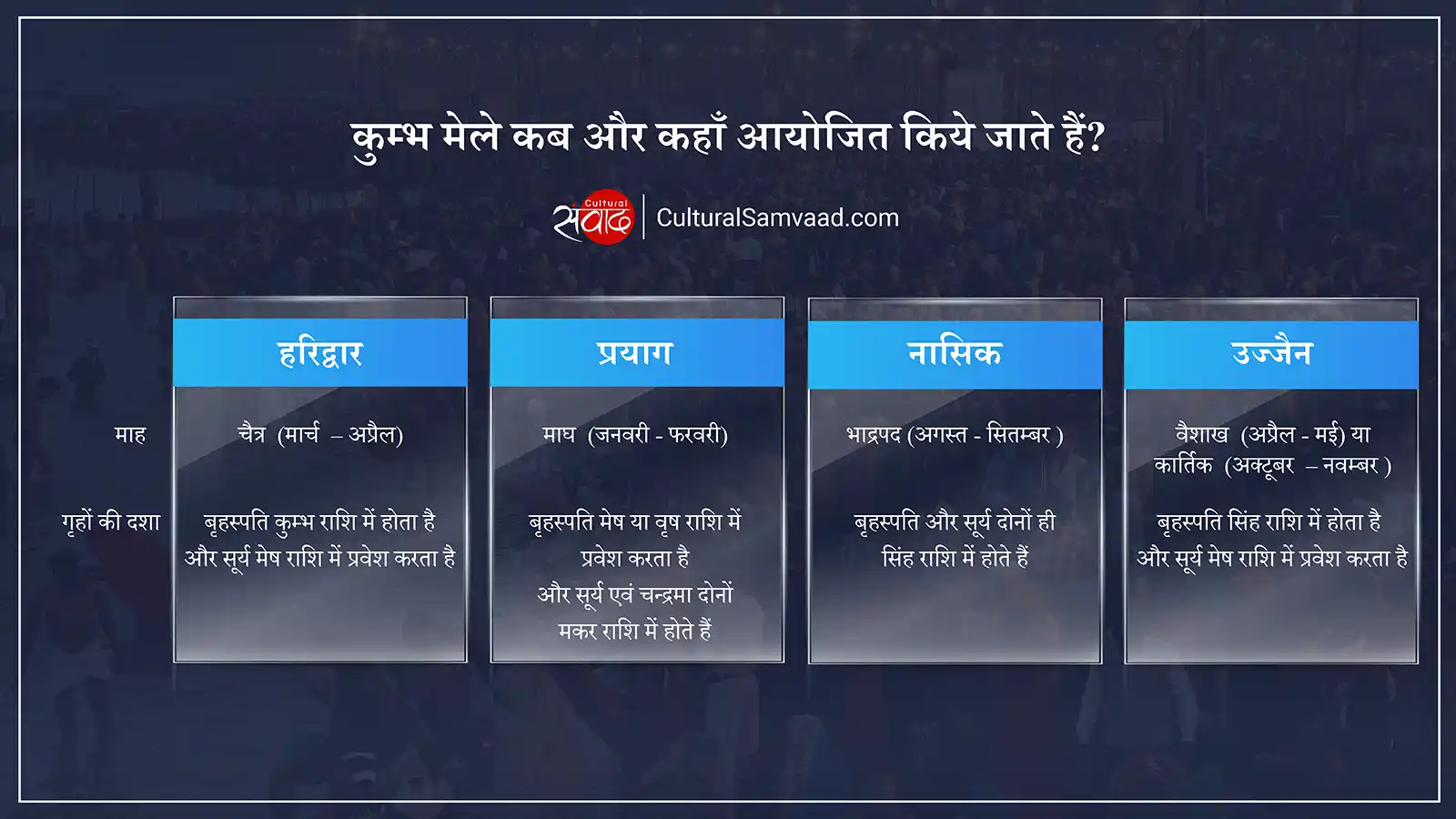

कुम्भ मेले कब और कहाँ आयोजित किये जाते हैं?

कुम्भ मेले का स्थान, तिथि और समय निर्धारित करने की वर्तमान परंपराएं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय युति पर आधारित हैं। सामान्य रूप से इनका स्रोत स्कंद पुराण माना जाता है परन्तु यह उद्धरण विवादित है| आम तौर पर पूर्ण कुम्भ मेले हर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, हरिद्वार और प्रयाग में हर छह साल पर अर्ध कुम्भ का आयोजन भी होता है। कुछ मतों के अनुसार प्रयाग में हर 144 वर्षों के बाद, 12 पूर्ण कुंभों का चक्र पूरे होने के पश्चात, एक महाकुम्भ का आयोजन होता है| यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि खगोलीय एवं प्रचलित प्रणालियों के जटिल पारस्परिक संबंधों के कारण, पूर्वकथित क्रम के अनेक अपवाद प्राप्त होते रहें हैं|

कुम्भ मेलों में आने वाले साधु – सन्त कौन होते हैं?

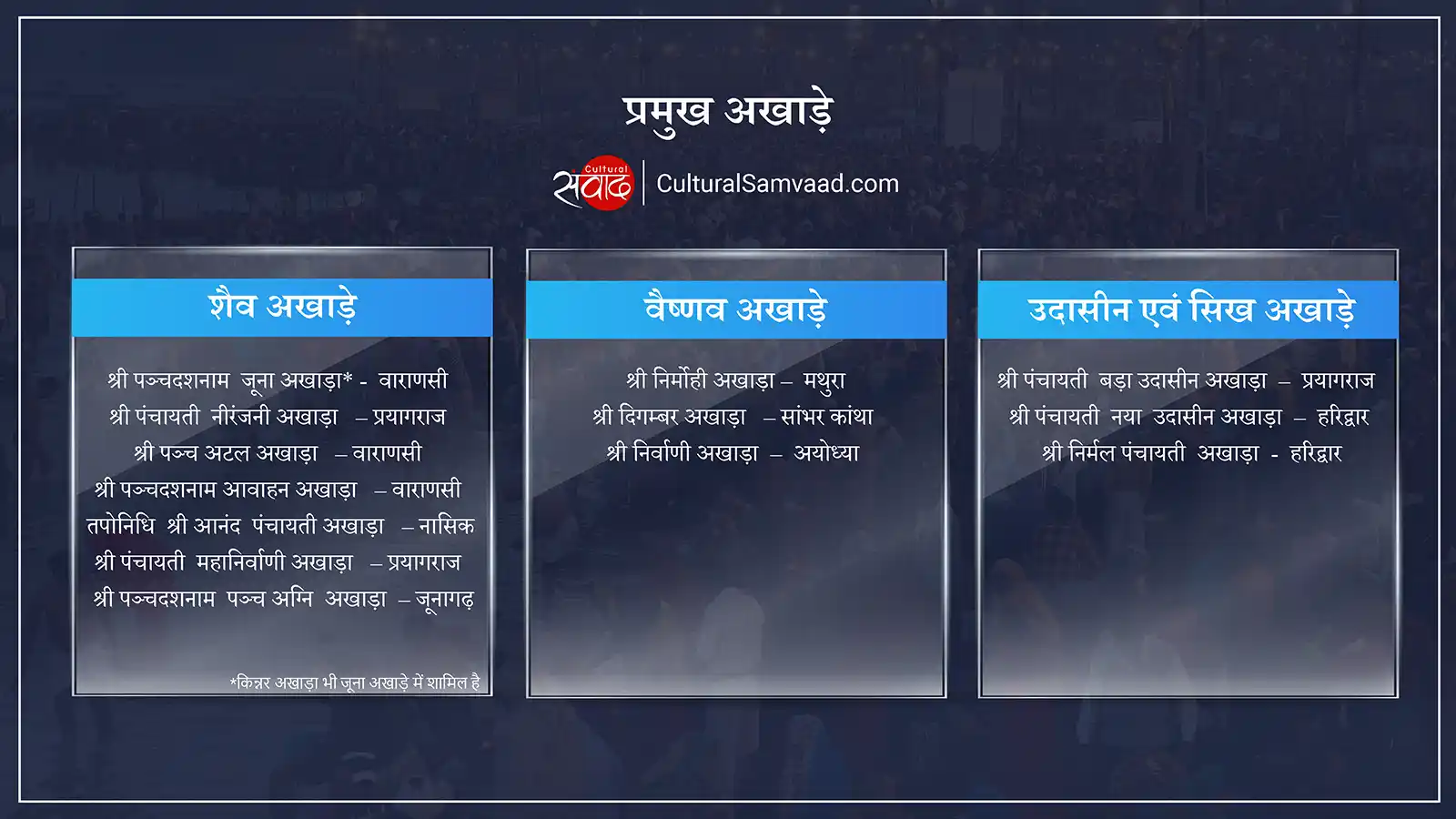

कुम्भ मेलों में हमें परब्रह्म की खोज में तल्लीन रहने वाले असंख्य साधुओं, साध्वियों, संतों, योगियों और संन्यासियों का विराट समागम देखने का सौभाग्य मिलता है| कुम्भ मेले विशेष रूप से मान्यता प्राप्त १३ अखाड़ों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं| इन १३ अखाड़ों में ७ शैव अखाड़े, ३ वैष्णव अखाड़े, २ उदासीन अखाड़े और १ सिख अखाड़ा सम्मिलित हैं। यह अखाड़े आध्यात्मिक शक्तियों एवं अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित साधुओं और संन्यासियों के चिरकालीन समूह हैं और इन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से कुम्भ मेलों में इन अखाड़ों के बीच समय-समय पर हुए कुछ संघर्षों के प्रसंग भी मिलते हैं| कुम्भपर्व का एक मुख्य आकर्षण, इन अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रायें होती हैं, जिन्हें पेशवाई भी कहा जाता है| योग साधना में लीन तपस्वियों का दर्शन कर, जन साधारण का हृदय श्रद्धा और आध्यात्मिकता से ओत प्रोत हो जाता है।

कुम्भ मेले से जुड़े अनुष्ठान क्या हैं?

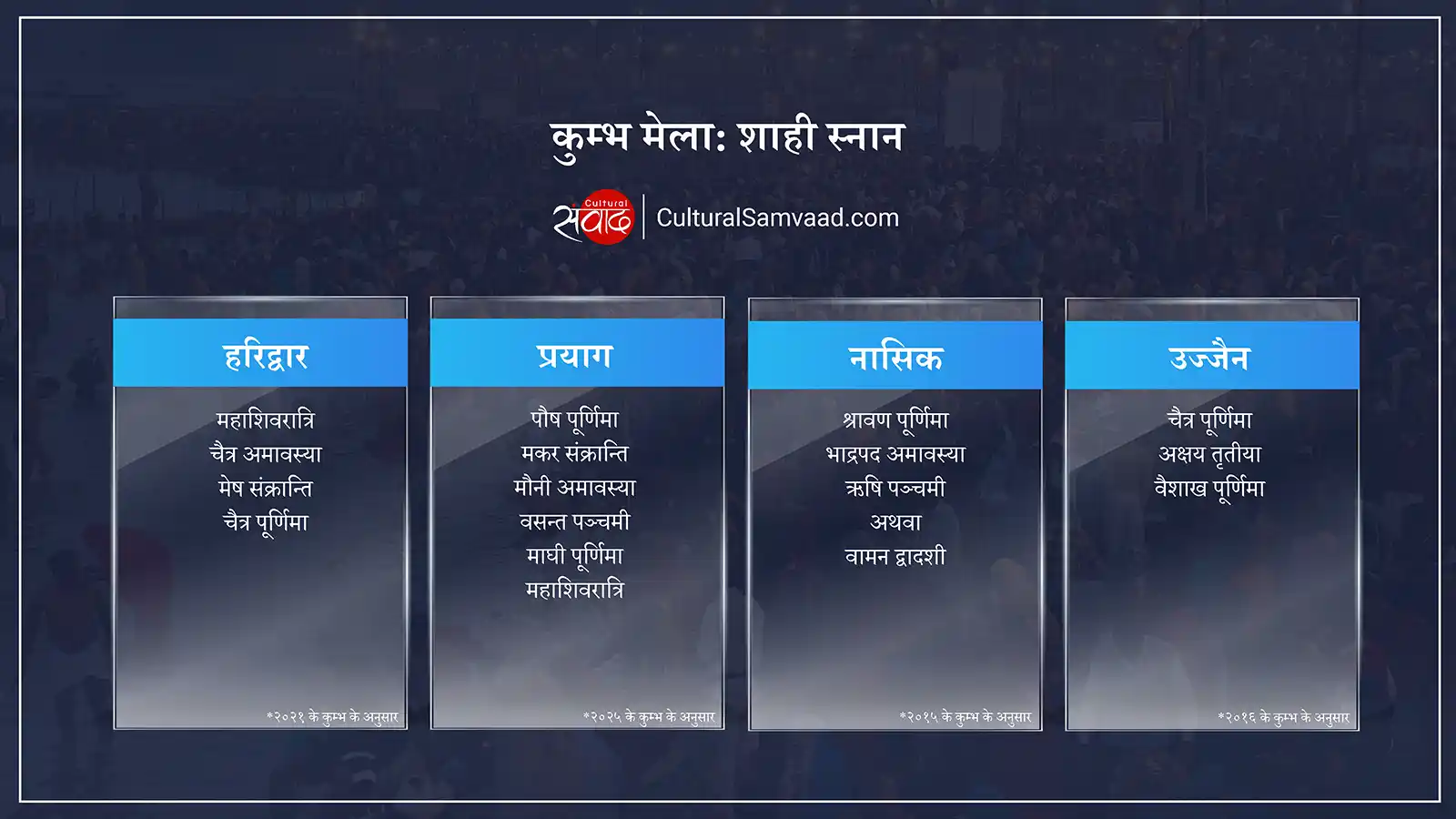

स्नान, दान और तप न केवल कुम्भ यात्रा के वरन हर तीर्थ यात्रा के आधार बिन्दु हैं| शुभ तिथियों पर आयोजित शाही स्नान का अखाड़ों एवं जन साधारण के लिए विशेष महत्व है। दान सनातन संस्कृति की आधारशिला है और ब्रह्मांड के साथ हमारी एकता का प्रतीक है। कोई भी तीर्थयात्रा तपस्या के बिना पूरी नहीं होती है| यज्ञ और ताप आत्मा और शरीर को शुद्ध करते हैं और हमें शाश्वत सत्य की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। पौराणिक परम्परा के अनुसार कुम्भ मेलों के दौरान कल्पवास को तप का एक महत्वपूर्ण रूप बताया गया है| कल्पवासी पवित्र नदियों के तट पर निवास कर, कठोर तपस्या करते हैं और लंबे समय तक भौतिक एवं शारीरिक सुख का परित्याग करते हैं|

कुम्भ मेले का क्या महत्त्व है?

कुम्भ मेला एक ऐसा अद्भुत महापर्व है जो जल और जीवन के प्रवाह से सम्बद्ध रखता है और मानव मात्र द्वारा बनायी गयीं सभी कृत्रिम सीमाओं के परे है। इसे भारत का राष्ट्रीय पर्व कहना कदाचित उचित ही होगा क्योंकि यह प्रकृति, हमारे देश के समस्त नागरिकों और सम्पूर्ण मानवता के साथ एकता का सूत्रपात करते हुये, हमें अतीत और भविष्य दोनों से ही जोड़ता है| कुम्भ मेलों के लिए विशेष रूप से बसाये गये विशाल परन्तु अस्थायी नगर, हमें जीवन की नित्य अनित्यता का स्मरण कराते हैं|

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:।

दानं दमो दया शान्ति: सर्वेषां धर्मसाधनम्।। – याज्ञवल्क्य स्मृति १.१२२

अहिंसा, सत्य, चोरी न करना (अस्तेय), शौच (स्वच्छता), इन्द्रिय-निग्रह (इन्द्रियों को वश में रखना), दान, संयम (दम), दया एवं शान्ति – धर्म के ये नौ लक्षण है।

शास्त्रों के अनुसार पवित्र जल में डुबकी लगाना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है अपितु एक आध्यात्मिक कर्म है जो हमें अपने शरीर के भीतर स्थित अपनी अमर आत्मा या यूँ कहें कि जीवन के अमृत तत्व की खोज करने के लिए प्रेरित करता है| यह देह स्वयं एक कुम्भ है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने यज्ञ, कर्म और तप से अपने तन और मन को शुद्ध करें।

अलविदा लेने के पहले हम आपसे जल के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं। अर्वाचीन काल से ही हमारे शास्त्रों ने जल को जीवन माना है। यदि हम शुद्ध जीवन रूपी जल को अशुद्ध यानि प्रदूषित कर देंगे, तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा। तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हर भक्त का धार्मिक दायित्व है कि वह अपनी यात्रा के दौरान जीवन को पोषित करने वाली प्रकृति पर पड़े अपने पदचिह्नों के प्रति सचेत रहे|

अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम् । – ऋग्वेद १.२३.१९

जल में अमृत है, जल में औषधि है।

तीर्थ यात्रा अवश्य करें, पर्व अवश्य मनायें, परन्तु मार्ग और लक्ष्य से अपनी दृष्टि न हटायें।

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ||

टिप्पणी :

- कुम्भ एवं कुंभ – एक ही शब्द को लिखने के दो तरीके हैं और दोनों मान्य हैं|

- संलग्न विडिओ एवं लेख के लिए हमने अनेक विद्वानों के शोध की सहायता ली है| यदि आप कुम्भ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो Dr. D.P. Dubey की पुस्तकें एवं लेख अवश्य पढ़ें| – Dubey, D. P. “Kumbha Mela: Origin and Historicity of India’s Greatest Pilgrimage Fair”, in D. P. Dubey edited Kumbha Mela : Pilgrimage to the Greatest Cosmic Fair, Society of Pilgrimage Studies, Allahabad, 2001.

Select References:

- महाकुम्भ-पर्व. Gita Press, Gorakhpur

- Dubey, D.P. (Editor). Kumbha Mela: Origin and Historicity of India’s Greatest Pilgrimage Fair. Society of Pilgrimage Studies, Allahabad, 2001.

- Maclean, Kama. Pilgrimage and Power: the Kumbh Mela in Allahabad, 1765-1954. New York: Oxford University Press, 2008.

- Dwivedi, Kapildev. कुम्भपर्व – माहात्म्य. Vishvavidyalala Anusandhan Parishad, Varanasi. 1986.

- Maha Kumbh Mela 2025

Add comment